高度経済成長と貿易自由化 12/05/26

110-065 浦上竜太郎

1 マレーシア経済の高度成長(1991〜

1992年2月に、マハティール首相は2020年までにマレーシアの先進国入りを目指すというビジョン2020を提唱した。また、第2次成長総合計画やそれに基づく経済政策として制定された国家開発政策(NDP: National Development Policy)では、ブミプトラ(マレー系優遇政策)企業育成を続けつつも、人的資源開発やインフラ整備などの経済成長のための基盤整備に重点を置いた。

1990年代の前半の5年間における実質GDP(年平均)は、8.7%という高い成長を遂げた。しかし、その過程でおいて労働力の不足や経常収入の赤字増大という二つの問題が生じた。これらの問題は、投資依存型の経済構造が問題であるとされ、1990年代後半に投資牽引型(Investment-Driven)から生産性牽引型(Productivity-Driven)の型に転換させるため、技術力向上や経営効率化による生産性向上が目標とされた。その達成のために、海外のIT企業を誘致することで、マレーシアをIT企業の拠点とすることが計画された。1

国家開発政策では、インフラ整備が工業化と経済活性化のための最重要政策とされており、1990年代には高速道路網、国際港湾、国際空港などの設備投資が行われた(政府開発予算としては、総計約1480億リンギ)。クラン港や新クアラルンプール国際空港は、東南アジアのハブ空港を目指し、大規模な通しが行われた。また、首都クアラルンプールにおいては、クアラルンプール・シティ・センターが開発の中心になっており、LRTやKLモノレールやKLセントラル駅、チャイナタウンの整備などの開発事業が行われた。

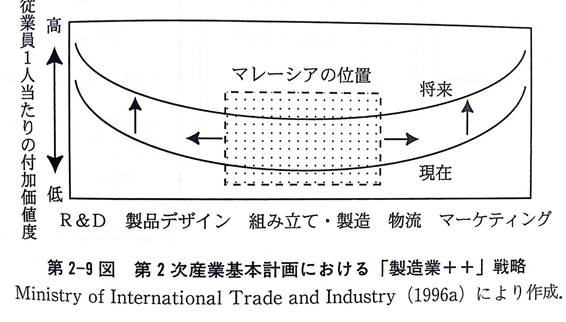

1996年には、産業政策の指針となる第二次産業基本計画(IMP2:Second

Industrial Master Plan:1996~2005年)が公布された。その中で中核である製造業を発展させ、組み立て製造以外の活動を活発化させ、全体的な付加価値を高める「製造業++」戦略が示された。(図2-9)

具体的目標は以下の5つである。

1 製造業企業のグローバル指向

2 産業リンゲージと生産性向上に通じた国際競争力の強化

3 人的資源、技術開発、インフラ、行政ルール、インセンティブ、事業支援サービスなどの経済活動の基盤整備

4 マレーシア国民所有の製造業企業の育成(ブミプトラの影響)

5 情報集約型・知識主導型の生産プロセスの推進

2 貿易自由化の対応(1990年代前半〜)

1990年から進められたASEAN自由貿易地域(AFTA)により、国際的生産ネットワークの構築が進行した。また、部品メーカーはコスト削減を目的として域内分業化を活性化させた。これにより、企業立地が活性化したのはマレーシアとタイであるが、のちの労働コスト上昇によりインドネシアやフィリピンに企業が立地するようになった。

ASEAN経済閣僚会議では、マレーシアで製造された自動車のAFTA適用期限を、2005年まで延長されることに決められた。その理由は、マレーシアの自動車産業は十分な力が備わってないからである。

また、AFTAの完了の前に、ASEAN産業協力(AICO:Asean Industrial Co-operation)協定により、ASEAN域内の貿易において相互に部品の輸出入協力をすることで生産ネットワークの構築や産業の育成を図った。

参考:橋本雄一著 『マレーシアの経済発展とアジア通貨危機』 P28〜P34