業種別のアジアの収益 事例その6 食料品編(タイ中心) 12/7

110-065 浦上竜太郎

1 アジアでの「似非」日本食対日本食

1 アジアでの「似非」日本食対日本食

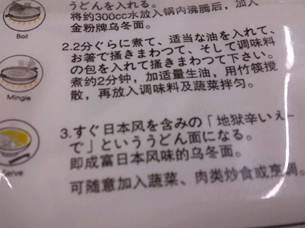

私がマレーシアに滞在していた時、まず目に入ったことは「似非」日本食であった。左の写真にもあるように、日本語になっていないような商品が目に入った。(どこかの翻訳サイトでも使ったのだろうかと思えてしまうような出来である。)残念なことに、これが現地の「日系」スーパーで当然のように売られ、現地の方に「日本食」として親しまれていた。今回は海外における食料品業界に関してである。

2 日本の食品業界の海外売上高比率、味の素を例に

2012年度3月期における、日本の主要食品株式会社での海外売上高比率は、味の素が34%、キッコーマンが45%などである。食品は、厳しい戦いの中で海外市場においての成長性を確保してきた自動車、電機、建設機械、工作機械などの業種と比較して、国内事業を中心に事業拡大を推進してきたため、それらと比較するとまだまだ比率は低くなっている。

3 2011-2013 中期経営計画を参考としたアジア海外経営戦略

「味の素株式会社 2011-2013 中期経営計画」によると、アジアにおいての経営計画は以下のようになっている。

タイ周辺

・タイにおいては、国内の成長、かつ中核的な機能の拡充を狙う。

・タイ周辺のミャンマーやカンボジアでは、タイでの基盤を生かして市場開発、ミャンマーは政治の情勢により本格参入を決定する。

・インドでは、タイでの基盤を使い、現地のニーズ(低価格など)を考え、市場開発を挑む。また、南アジア(バングラディシュなど)むけに生産工場の設立

インドネシア、マレーシアなどのイスラム圏

・インドネシア、マレーシアでは、イスラム圏の開拓場所としての強化が主な狙い

・中近東、イスラム圏では、マレーシア、インドネシアでのハラル準拠の製造、人材、商品を活用し、同様に事業を立ち上げる。

番外編:ハラル認証

ハラル認証というものをご存じだろうか。ハラル認証とは、イスラム圏の人向けに食べることを許可された食品の事である。当然のことながら、マレーシアはイスラム圏であり、ハラル認証がほとんどの食品についていた。(現地では宗教上の理由でハラル認証がつけられない豚肉がほとんど食べられなく、おかげさまで体重が6㎏減量した。例外としてタイなど他国の料理店では豚肉があった。)一方では、ほとんど日本では知られていないだろう。

食品をそのようなイスラム圏の国に輸出する際、単に値段や味などだけでなく、そのような文化の差も考えなければならない。また、イスラム圏の方を日本に呼ぶ際、ハラル認証に関しても注意しなければならない。

参考:ロイター 味の素、2016年度のグループ海外売上高比率を40%へ

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-14921920100421

味の素株式会社 2011-2013 中期経営計画 成長と構造強化 ~確かなグローバルカンパニーへ~ http://www.ajinomoto.co.jp/ir/pdf/presentation/11-13presentation-J.pdf