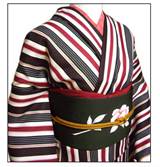

着物地の種類〜縞〜

*縞…織りの模様の一種で、いわゆるストライプ柄。一般的には、先染めした2色以上の糸で、経や緯の筋を織り出したものをいうが、染めで縞の柄を表したものを指す場合もある。

l もとは“島渡りのもの”を意味する「島もの」と呼ばれていた。南蛮貿易により東南アジアの島々からもたらされた綿織物の多くが筋状の連続模様であったことから、それらを「島」と呼ぶようになる。その後、中国で白い絹を意味する「縞」の字が当てられた。

l 江戸時代中期以降、幕府の奢多禁止令を受け、衣服の主流は派手な大柄から地味なものに移行した。そのような時代背景もあり、縞柄は発展し、様々な種類の縞が考案された。

◇◆縞の種類◆◇

|

縦縞、横縞、ななめ縞、格子縞(縦縞と横縞を直行させてできる格子模様)、棒縞(地糸と経糸が同じ幅の縦縞)、子持ち縞(太い縞のそばに細い縞を並べた模様)、千筋(ごく細かい縞)、万筋・毛万筋・極万(順に千筋よりさらに細かくなっていく縞)、よろけ縞(不規則でよろけている縞)、矢鱈縞(様々な幅の縞や色糸の配列が不規則に並べられた縞)などを始めとして数え切れないほど存在する。 |

l 技術的には、縦縞の方が横縞よりも織るのが困難。

l 江戸時代初期は大柄な横縞、後期には縦縞が流行した。

l 縦縞…色合わせや筋の太さ次第で黒い羽織を着用すれば改まった席でも許される場合もある。

l 横縞・格子縞…カジュアルな装いになる。

←縞の着物