�X�s�[�J�[�A

���g���ɂ���

�@�g���� (m)�A����C (m/s)�A���g��f (Hz)�Ƃ���ƁA�ȉ��̊W�����藧�B

�Ɂ�C/f

�Ⴆ�Ή�����340m/s�A���g����20Hz�Ƃ����ꍇ�Ɂ�340/20��17 (m)�ŁA���������Ŏ��g����20000Hz�Ƃ���ƃɁ�340/20000��0.017 (m)�ƂȂ�B20Hz�`20000Hz�Ƃ����̂̓q�g�̈�ʓI�ȉ��͈͂ł��邪�A���Ȃ킿�q�g�͂�������1.7cm�`17m�͈̔͂̉������͂������Ă��邱�ƂɂȂ�B

���G���N���[�W���[

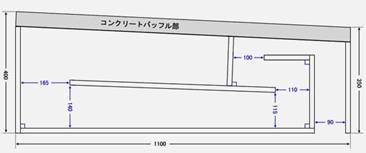

�@�X�s�[�J�[���j�b�g�����t����̂��Ƃ��o�b�t���Ƃ����B���j�b�g�̃R�[�����㕔����o�鉹�̓o�b�t���ɂ���đO�ʂɏo�Ȃ��悤�W�Q����邪�A��ʓI��1/2�g���ȏ�̃o�b�t���Ƀ��j�b�g�����t������̎��g���܂ł͍Đ����\�ƂȂ�B

��)100Hz�Ȃ�Ɂ�3.4m�Ȃ̂�1/2�Ɂ�1.7m�B

��3.4m�l���̃o�b�t�����K�v�B�����p�I�Ƃ͂����Ȃ��@

�@�����ŕ��ʂł���o�b�t����܂�Ȃ��Ď��p�I�ȑ傫���ɂ��Ă݂��w��ʊJ���^�G���N���[�W���[�x���ł��A�������炳��ɐ܂�Ȃ��Č㕔�𖧕��Ă��܂����w���^�G���N���[�W���[�x���ł����B���������������������ł͓����Ɉ��͂��������Ă��܂��̂ŁA�z���ނ�����Ƃ������K�v�ɂȂ��Ă���B

�@�w�ʂ���̈��͂̉e��������邽�߂ɗ��W���J�����Ă��܂��Ă͌�ʊJ���^�ɂȂ��Ă��܂��B�����Ń��j�b�g�����t���Ă���O�ʂɌ��i�|�[�g�j���J����Ƃ����w�o�X�E���t���b�N�X�^�i�o�X���t�^�j�G���N���[�W���[�x���l���o���ꂽ�B�������邱�Ƃɂ���Ĉʑ������]���A���̍Đ��ɗD�ꂽ���̂ƂȂ�B

�@�܂��A�ʐς𑝂₵�Ēቹ�̔��ˌ�����傫�����邽�߂Ƀ|�[�g�ł͂Ȃ��z�[�������t�������̂�����A���j�b�g�̑O�ɕt���������w�t�����g�E���[�h�E�z�[���^�`�x�A��ʂɕt���������w�o�b�N�E���[�h�E�z�[���^�`�x�Ƃ����B

�@�܂��A�ʐς𑝂₵�Ēቹ�̔��ˌ�����傫�����邽�߂Ƀ|�[�g�ł͂Ȃ��z�[�������t�������̂�����A���j�b�g�̑O�ɕt���������w�t�����g�E���[�h�E�z�[���^�`�x�A��ʂɕt���������w�o�b�N�E���[�h�E�z�[���^�`�x�Ƃ����B

�Q�l

�������v�A�{���_�E���wPA����x�i2005�j

http://www.geocities.jp/gsapallas1300/