マイクロホン③コンデンサマイクについて

|

|

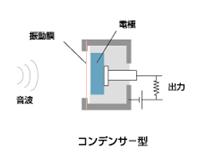

●マイクユニットの構造

ダイヤフラム(振動膜)にあらかじめ電気を溜めておき、音を拾ってダイヤフラムが振動することによって電圧が変わる原理を利用して音を電気信号に変換して出力される。ダイナミックマイクと異なって小型化が可能である。またダイナミックマイクに比べて高い周波数の音に敏感で、歯切れの良い音を出すため、スタジオレコーディングや放送アナウンスなどによく使用される。

発明されたのは1916年。アメリカのベル研究所においてであった。当初の方式(DCバイアス式)は複雑な回路で数百ボルトの高い電圧を必要とし、また精緻な構造ゆえに風圧に弱くて壊れやすく取り扱いが大変だった。しかしその音質は魅力的であったために、永年にわたる改良の結果、複雑だった回路は簡略化され必要な電圧も乾電池程度の電源で供給可能な方式(エレクトレット式)が60年代に出現し、そちらが。しかし一応DCバイアス式のマイクは業務用として生産されている。

●電源方式による違い

独立電源…①

DCバイアス式 --------------------------------------------

[業務用] ファントム電源…②

コンデンサマイク ---------------------------------------------------------------------------------------

[民間用] 内部電源…③

エレクトリット式---------------------------------------------

プラグインパワー…④

①…もっとも初期のコンデンサマイクでみられたもの。とはいえ今でも真空管型マイクのような安定した高い電圧が必要なものはこのような専用の電源機から供給しなければならない。電圧は50~200V。

②…①と異なり、ミキサーなどからマイクのケーブルを通して電源を供給するもの。ミキサーなどに電源供給機能が無い場合は単体のファントム電源機を使えば良い。多くの場合電圧は48Vで他には12、24Vがある。

③…マイク内に内蔵された電池によって電源を供給するもの。電圧は乾電池と同じ1.5~9V。

④…③からさらに発展したもので、録音機から直接電源を供給する。ビデオカメラやテープレコーダーなどによく備わっている。名前が同じでも実は規格がメーカーによって異なるため、メーカー間での互換性が無い。

参考…Mic Navi(http://www.audio-technica.co.jp/atj/mic/)