スノーボードにおけるメンテナンスの重要性

目次

はじめに

第一章

メンテナンスの必要性

第二章 メンテナンスの重要性

第三章 メンテナンス方法

おわりに

・はじめに

1900年代初頭、アラスカでスノーボードは生まれた。しかし初めはスポーツギアでなく、狩猟時深雪の山を降りる道具であった。

日本に初めてスノーボードがやって来たのは1982年。当時のスノーボードはバインディングやブーツも無く、ベニヤ板二本をつなぎ合わせ、ノーズ部分に紐をくくりつけたという簡単なものであった。今のような様式になるまでに5年の歳月を必要としたのだ。

多くの技術者やスノーボードバカの努力によって、30年前のギアからは想像できないほど現在のギアは進歩した。コンピューターチップ内臓で滑走時の微妙なズレを自動的に補正したり、マイナスイオンを発生させ雪質を整える板など、各ブランドのハイテクギアは様々で、技術の粋を注ぎ込み、他社ブランドとの差別化を計ろうと必死だ。

しかし、板の性能は常に保たれるのではない。しっかりとしたメンテナンスを施すことによって、はじめて板の性能は保たれるのである。多くのライダーたちが、メンテナンスに対する正しい知識を持っていなかったり、面倒だ、という理由から、このメンテナンスをしていないことが多いのだ。

第一章 メンテナンスの必要性

Ⅰ.雪と滑走面の抵抗

雪と滑走面の間には①水の吸い付きによる抵抗、②乾燥摩擦抵抗、③静電気による抵抗、④汚れによる抵抗の四つの抵抗があり、ワックスにはこれらの抵抗を軽減させ滑りを良くする効果があるのだ。今、市場には様々なワックスが流通し、それらの効果を知ることが抵抗除去には重要なのである。

①水の吸い付きによる抵抗

スノーボードが滑り出す原理は滑走面が雪の上を滑ることによる摩擦熱で雪の表面がわずかに溶け出し、硬い水の膜が潤滑の役目を果たすことによって摩擦を減らしているからである。しかし、必要以上の水が溶け出したとき水が吸い付き、抵抗となってしまう。しかしワックスには撥水性があるためこの水の吸い付きによる抵抗を軽減しているのだ。

滑走面にはストラクチャーと呼ばれる細かな溝があり、これが水の排出を助け抵抗を減らしているのだ。また、普通のワックスの撥水性は時間とともに弱くなっていくが、これはワックス分子の水にくっつきやすい部分が雪面のほうに並び変わるためで、ワックスが切れたわけではない。切れたと思いワックスを上塗りしてしまうとさらなる抵抗を生み出してしまうのだ。このような場合は、フッ素ワックスやシリコン添加剤などが撥水性が高く、暖かいゲレンデコンディションや湿った雪といった水による抵抗が多い条件などにはさらに威力を発揮するのである。

②乾燥摩擦抵抗

寒くなると雪は溶けにくく乾燥した雪になる。このとき雪と滑走面は密接しているのではなく、雪の粒子と滑走面のわずかな接触部において雪は溶け出し、潤滑のための水分が存在している。しかし、雪温の低下に伴いその割合は減少し、滑走面と溶けていない雪の粒子が直接接触してしまう機会が増えていく。このときの抵抗が乾燥摩擦抵抗である。

理論上、これらを軽減するためには雪と滑走面の間にそれらよりも軟らかいワックスがあれば良い。滑走面が移動する場合、ワックスが雪との接触を防ぎつつ弱い力で切れるため、抵抗も無く移動することができる。しかし、ワックスの無い場合、滑走面と雪のどちらか弱いほうがむしりとられるか、乗り越えなければ移動できない。そして抵抗も増え、雪が硬い場合は滑走面の劣化につながってしまうのだ。

この場合、ワックスが柔らかすぎると雪の粒子が刺さり抵抗となってしまう。雪の粒子は硬いほど、また尖っているほど刺さりやすいので、それに応じた硬めのワックスを用いたほうが抵抗の軽減になるのだ。雪の粒子は温度が低いほど硬くなり、降ったばかりの新雪ははっきりしているため刺さってしまう。このため低温、新雪用のワックスは硬いのである。

逆に、古い雪は溶けやすく、隣の雪とくっつき粒子が丸くなるので、軟らかいワックスのほうが有効なのである。

しかし、ワックスがどんなに頑張ったとしても、水よりは硬いので適度な水量で潤滑されているときが最も抵抗が少ないのだ。

・圧力とベースバーンの関係

一般的にワックスは軟らかいほど抵抗が少なく、撥水性も高くなる。しかし、圧力が大きい場合、軟らかいワックスでは支えきれず滑走面と雪の粒子が接触してしまい抵抗が大きくなるのだ。

この場合、硬いワックスを用いたほうが抵抗も少なく滑走面の荒れも防げる。スノーボードの場合、雪質に合ったワックスを使ったのにも関わらずエッジ付近が白くなり荒れている状態になることがある。このことをベースバーンと呼ぶのだが、この場合、エッジ付近に硬いワックスを用いることで防ぐことが可能だ。より強力なエッジングをするライダーはより硬いワックスを使用する必要性があるのだ。

③静電気による抵抗

滑走面に用いられている素材のほとんどがポリエチレンである。このポリエチレンは静電気を帯びやすく、また滑走中、雪との摩擦によって徐々に静電気が蓄積されていく。静電気を帯びたもの同士は互いに引き寄せる性質があり、滑走悪化につながってしまうのだ。その割合は、乾いた雪の場合、全抵抗の約40%、湿った雪の場合でも10%程度ある。

この対処法は電気をよく通すグラファイトワックスかフルオログラファイト、もしくは導電性のあるガリウムを含んだワックスが効果的である。また、グラファイトをポリエチレンのなかに練りこんだグラファイトソールというものもある。しかし、このソールに電気をあまり通さないワックスを塗ってしまっては何の意味も成さないので、導電性のあるワックスを塗るべきだ。

ここで静電気除去に効果的なワックスについて詳しく解説してみることにする。

・グラファイトワックス

フッ素が現在のように一般化する前に登場した黒いワックス。一般的なワックスのように撥水性は無いが静電気による抵抗要素の除去、ゴミや汚れの付着防止効果、そしてグラファイト粒子の滑る性質を利用し、グラファイトソールとの組み合わせで広く使われていた。しかし、現在ではフッ素ワックスの一般化、ワックス自体が黒いためギアが汚れてしまうという理由からグラファイトユーザーは減ってしまったのだ。

グラファイトワックスを使用する場合、グラファイト粒子を均一に分散させるためにワックスを暖め生塗りし、それを広げるように塗る。またこれらのワックスに撥水性を加えたいのであれば、グラファイトワックスを塗った上に、雪質に応じたフッ素ワックスをかけたり、フッ素入りのグラファイトワックスを使用することが良いだろう。

・フルオログラファイトワックス

フッ素とグラファイトを科学的に統合したワックスで、フッ素の撥水性とグラファイトワックスの静電気を除去する性質を併せ持ち、幅広い雪質に対応可能。

これも暖めて薄く生塗りしアイロンで広げて使用する。単独でも用いられるが、さらにフッ素を上塗りし使用されることもある。

・ガリウムワックス

ガリウムも金属なのでグラファイト同様静電気除去、そして撥水性、ポリエチレンとの相性が良いという性質がある。

④汚れによる抵抗

春先などの汚れた雪質で、滑走面が黒くなり滑らなくなっている場合、雪に含まれているゴミや汚れといったものが滑走面のワックスに刺さっているのだ。板が滑らないといってさらにワックスを上塗りしても、かえってそのワックスにゴミや汚れが刺さってしまい逆効果である。

このような場合、フッ素系のワックスを仕上げに塗ることが効果的だ。フッ素にはゴミや汚れを寄せ付けない性質があるため、雪に含まれるゴミや汚れが刺さるのを防いでくれる。その他にグラファイトには静電気を逃がす性質があるため、汚れを吸い付けることを防止してくれる。最近ではフッ素とグラファイトを科学的に統合したフルオログラファイト(fluorographait)ワックスというものも開発され、より効果的にゴミや汚れを除去してくれるのだ。

また当然のことながら、保管時にも滑走面は静電気を帯びるため、板にカバーをかけたりケースに入れることで静電気の発生を防ぐことができる。このこともゴミや汚れの吸い付きを軽減させるのには効果的なのだ。

第二章 メンテナンスの重要性

Ⅰ.ワックスが染み込む原理

ほとんどの板の滑走面素材はポリエチレンであるが、これは、炭素原子1個に水素原子が2個結びついたものが長い紐状になったものがポリエチレン分子となる。より細かな説明をすると、エチレンというガスは炭素原子2個に水素原子4個ついており、これを数多くつなげるとポリエチレンができるのだ。ちなみに滑走面用ポリエチレンとしては、炭素原子は35,000個以上のものが多い。

この他にポリプロピレンやABS樹脂なども滑走面素材として用いられるが、いずれも安い板に使われワックスは染み込まない。

ポリエチレンの分子は紐状でそれがいくつも集まることでポリエチレンの塊となる。紐は溶けた状態では互いに絡みあっているが、冷えて固まると部分的に整然と並び、この部分を結晶(crystalline)と呼ぶ。またその他の部分を非結晶といい、アモルファス(amorphous)と呼んでいる。結晶部分は密に並んでいるが、アモルファス部分には隙間があり、ワックス分子はこの隙間に入り込むのである。

分子の長さが短く、炭素原子が20~50個であるところは違うが、通常のワックスはポリエチレンと同じ構造しているのだ。このようなワックスをパラフィンワックスと呼び、炭素(カーボン)と水素(ハイドロジェン)から成るものをハイドロカーボンワックスと呼ぶ。しかし、これはグラファイトワックスではなく、ただのパラフィンワックスである。

炭素原子の数が多い場合、分子が動きにくく硬いワックスとなる。ただ、ポリエチレンの分子に比べるとワックスの分子ははるかに小さいので、隙間に入りやすく、同じ構造をしているので相性も良い。

結晶とアモルファスの割合はポリエチレンの作り方によって異なる。では、アモルファス100%のポリエチレンにすればワックスをよく吸収する良い滑走面になると思われるが、結晶部分の少ない滑走面は強度が低下し、表面も軟らかく磨耗しやすい滑走面になってしまう。だから体積の割合で30~70%のものが用いられているのだ。

Ⅱ.分子量

分子量とは分子の重さのことで、分子を6.022×1023個集めて測った重さをグラムで表す。この数字が大きいほどポリエチレンの場合は1本1本の分子が長い、つまり重いということを示すのである。ちなみに6.022×1023という数字は炭素原子をこれだけ集めると12グラムにねるということからきている。

この12グラムというのは、炭素原子は原子核が重さの同じ6個の陽子と6個の中性子からできていて、質量と呼ばれる陽子と中性子の合計数(合わせて12個)とグラム数が一致するように設定しているからだ。原子核の回りを回っている電子は非常に軽いので無視でき、こうすると、物質の分子量と構成原子の質量数から、原子がいくつつながって分子を構成しているかが解るのである。

分子量は大きいほど強度が上がり、同じ強度でベースを作るのであれば、分子量が大きいほどアモルファスの割合を増やしワックスの吸収を良くすることが可能である。アモルファスの割合は処理の仕方で変えることはできるが、強度、耐磨耗性とのバランスをとって作られているのだ。

Ⅲ.エクストルードとシンタード

主な滑走面素材であるポリエチレンを成形する方法として二種類ある。

・エクストルード

粒や粉状のポリエチレンを溶かしてスクリューの回るパイプに通し、細長いノズルから外に押し出し、冷やし、板状に成形する方法。一般的な方法。

・シンタード

粉の状態の原料を型に詰めて圧力と熱をかけ、固め、円筒状になったものをトイレットペーパーをほぐすように剥いで板状にしていく。この方法は、分子量の大きさが大きいときにエクストルードの方法を用いると、粘りが強すぎて流れ出ないためである。

滑走面用のポリエチレンは結晶分の多い重いものに属し、高い密度のポリエチレンという意味でHDPE(High Density PE)と呼ばれる。この定義は結晶分の比重が1.000に対し、アモルファス部分の比重が0.941以上のもののことだ(JIS規格)。また低密度のものもあり、LDPE(Low

Density PE)と呼ばれ、カメラのフィルムケースを例にすると、柔らかいふたの部分がLDPEで、硬いケースの部分がHDPEでその違いがわかるだろう。

滑走面のポリエチレンはこれらのものと比較すると、分子量は格段に多く特殊な素材だ。そこで1.500.000以上のものは超高分子量ポリエチレン、つまりUHMW-PE(Ultra

High Molecular Weight PE)と略され、HDPEの仲間である。これはアモルファスが多いため比重は軽めだ。

良い板ほど高密度PEを用いるわけだが、なぜアモルファスの少ない高密度PEを用いるのか、なぜ難しい処理のシンタードをするのか、という疑問が浮上してくる。たしかにLDPEはアモルファスが多くワックスの吸収力も良いが、強度が小さく磨耗しやすい。また温度に対しても強度は小さく、約110℃で溶けてしまうのでホットワクシングをすることもできないのだ。このような理由で、滑走面としての実用性があるのはHDPEで、なおかつアモルファスの割合を多くするためには分子量の大きいものが必要となるわけだ。

Ⅳ.ワックスを染み込ませる原理

滑走面にワックスを乗せアイロンで暖めると滑走面は熱膨張を起こす。このとき分子の数は変わらないので、分子間に隙間ができる。そして、結晶部分は隙間が狭いのでアモルファス部分の隙間に小さなワックス分子が入り込むのである。これがワックスを染み込ませる原理だ。しかし、ポリエチレンに小さな穴が開きそこにワックスが入るのではない。

時間が経つほど染み込む量は多くなるが、ある程度時間が経つと染み込むワックス量は一定になる。熱膨張の程度、つまり分子間の隙間が開く量が決まっているのだ。また、温度が高いほどその量は多くなるが、温度を上げすぎると滑走面が溶けたり、変質してしまう。つまり、ワックスが染み込みにくくなってしまうのだ。

Ⅴ.クリープ現象

ポリエチレンを含むプラスティックにはクリープ現象というものがある。これは、引っ張る方向に力をかけていると、たとえ限度内であっても時間とともに少しずつ伸びていくという性質である。このことをワクシングに応用すると、熱で広がった滑走面分子は、冷えて元に戻ろうとするときワックス分子が入っているため元に戻れず、時間が経つにつれ元に戻ろうとする力がなくなっていく、つまり、よりよくワックスを染み込ませることが可能なのである。

Ⅵ.ワックスを染み込ませる意味

ワックスは滑走すると、表面のワックスは削りとられ、染み込んだワックスが徐々に表面へと出てくるのだ。そしてそのまま滑走すると板に染み込んだはずのワックスもなくなってしまうのである。だから、ワックスを板に染み込ませず表面だけにワックスを塗るのでは、ワックスを塗らないことと同じ意味、つまりワクシングが無意味になってしまうのだ。

Ⅶ.酸化

滑走面の酸化とは炭素と水素からできているポリエチレン分子に酸素がくっついてしまうことだ。酸化を起こすと水や汚れが滑走面につきやすくなり、そこから新たな抵抗が生まれてしまうのだ。

実はポリエチレンという素材は酸素などを通す性質があり、アモルファス部分の分子間の隙間を小さな酸素分子が通れてしまうのだ。また、このとき滑走面内部にも酸化が及んでいることが考えられ、表面を削っても元のようには戻らない。

酸化は、高温になればなるほど急激に進み、50度では空気中の酸素でポリエチレンは酸化されていくのだ。

これを防ぐには常にワックスで滑走面に皮膜を作り、酸素と滑走面が直接触れないようにする必要がある。また、紫外線も滑走面を劣化させてしまう。紫外線は酸素と違ってワックスを透過してしまうので太陽に当たらないようにすべきだ。劣化してしまった滑走面は分子が切れたり、強度が低下しヒビが生じてしまい、そこからコア材の腐敗につながってしまうのだ。

板本来の機能性を保つ方法はしっかりとしたメンテナンス知識とそれを実行する能力の他に何も無いのだ。

第三章 メンテナンス方法

ここではワクシングを中心に具体的なチューンナップについて解説していくことにする。

1.リペア

滑走面にキズ(特に横方向のキズ)があると、滑走性・操作性に支障をきたすばかりではなく、ボード本体まで破損してしまう危険性がある。そこでチューンナップ、特にワクシングの作業を行う前に、滑走面についたキズの修理を行わなければならない。

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

古いワックスを極力取り除く。 |

|

滑走面の傷をキレイに整え、リペア材が付着しやすいようにする。 |

|

リペアキャンドル、もしくはP-texを傷口に垂らす。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

|

|

リペア材が冷えて硬くなる前にスクレーパーで強く圧着させる。 |

|

リペア材が冷えて完全に硬くなったら、よく研いだスクレーパーで削る。 |

|

仕上げにサンドペーパーを巻いたコルクでサンディングを行う。 |

|

2.滑走面の手入れ

1シーズン使用したボードや買ったばかりのボードには細かいケバや酸化膜がある。この酸化膜があると思うようにワックスが浸透しないのでサンドペーパーやファイバーテックス(粗)を使用して、ケバや酸化膜を取り除かなければならない。

|

|

→ |

|

→ |

|

|

|

サンドペーパーをコルクに巻き、酸化部分をノーズからテール方向に削る。 |

|

ブロンズブラシでノーズからテール方向に数回ブラッシングする。 |

|

さらにコルクに巻いたファイバーテックス(粗仕上げ用)で細かなケバを取り除く。 |

|

3.ビベリング

エッジが錆びている、傷ついている、丸まっているといった状態では板本来の性能を出せない。そこで、滑走時にはエッジの状態というのは非常に重要となるので調整する必要性がある。

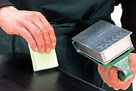

Ⅰベースエッジビベリング

|

|

→ |

|

→ |

|

|

|

石などの上を滑走しエッジに焼きが入ってしまった場合はダイヤファイルで焼き取りを行う。 |

|

よく研いだスクレーパーを滑走面に当て、フラットチェックを行う。 |

|

ベースエッジを削る。ビベリング方法は滑走面の状態で異なる。(下図参照) |

|

・フラットの場合

ファイルのエッジ側にのせた手に均一に加重しながら少しずつ削る。このときあまり加重させすぎると波を打ったり、思った以上にビベリングしてしまう。

・コンベックスの場合

この状態は、エッジがかかりにくい状態なのでファイルにビニールテープなどを巻いて削る。

・コンケーブの場合

この状態はエッジがかかりやすい状態。

Ⅱサイドエッジビベリング

|

|

→ |

|

→ |

|

|

|

邪魔なボーダーをボーダーカッターで削る。 |

|

ファイルガイドにファイルを固定し、サイドエッジを研磨する。(図C参照)ファイルガイドがない場合は専用のエッジシャープナーで仕上げる。 写真左:ファイルガイドを使用した場合 写真右:エッジシャープナーを使用した場合 |

|

ファイリングでできたバリをラストリムーバーで軽く撫でて落とす。上級者はダイヤファイルでさらにエッジのバリを落とした方が良い。 写真左:ラストリムーバーを使用した場合 写真右:ダイヤファイルを使用した場合 |

|

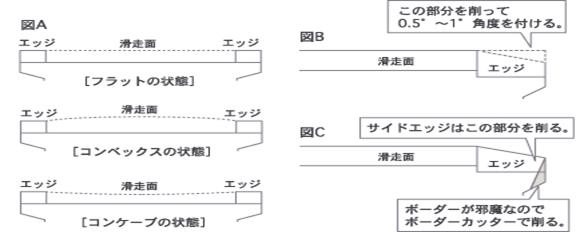

Ⅲダリング

|

|

|

ノーズやテールのエッジが鋭く立ち過ぎていると、スノーボードが雪面に引っかかって、思うようにターンできない。また転倒時、エッジで怪我をすることもあるのでノーズとテールの部分のエッジをダリングする。下図の黒太部分のエッジが立っていると、ターン時にエッジが引っかかり、うまく曲がれないため、この部分をサンドペーパーで調整する。 |

4.ケバ取り

1シーズン使用したボードや買ったばかりのボードには細かいケバが立っている場合があり、滑走性が悪くなってしまう。ブラッシングとワクシングを行いケバ取りをする必要がある。

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

ストラクチャー内の細かなケバを取り除くために、ノーズからテール方向に数回ブラッシングを行う。 |

|

コルクに巻いたファイバーテックス(粗仕上げ用)で細かなケバを取り除く。 |

|

硬いワックスを、滑走面全体に満遍なく生塗りする。アイロンに固形ワックスをあてて表面を柔らかくした方が生塗りしやすい。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

硬いワックスをアイロンで溶かしながら滑走面に垂らす。このときワクシングペーパーを滑走面に敷き、その上に垂らすようにする。 |

|

ワクシングペーパーとアイロンを一緒にずらしながら滑走面全体に満遍なくワックスを伸ばす。滑走面全体にワックスがなじむように、2~3回ゆっくりと往復させたほうが良い。この時、アイロンを止めないこと。 |

|

ワクシングを行った後、1~2時間程度放置。その後、ワックスが完全に冷えたらスクレーパーで余分なワックスを削る。 |

|

|

|

|

ボアブラシを使用し、ストラクチャー内にあるワックスとケバを取り除く。 |

|||

5.クリーニング

買ったばかりの板はもちろん、使用した板の滑走面には目に見えないゴミや汚れが付着している。このままでは抵抗となり、滑走能力低下につながる。

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

ストラクチャー内のケバやゴミ、汚れを取り除くため、ブロンズブラシを使ってノーズからテール方向に向かってブラッシングする。 |

|

コルクに巻いたファイバーテックス(粗仕上げ用)で細かなケバを取り除く。 |

|

柔らかいワックスを滑走面全体に満遍なく生塗りする。アイロンに固形ワックスをあてて表面を柔らかくした方が生塗りしやすい。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

滑走面の上にワクシングペーパーを敷き、その上から柔らかいワックスをアイロンで溶かしながら適量垂らす。 |

|

ワクシングペーパーとアイロンを一緒にずらしながら滑走面全体にワックスがなじむように、2~3回ゆっくりと往復させ、滑走面全体に満遍なくワックスを伸ばす。 |

|

ワックスが完全に冷める前にスクレーパーで完全に削り取る。汚れがひどい場合は数回同じ工程をくり返す。 |

|

|

|

→ |

|

|

|

|

|

ボアブラシを使用し、ストラクチャー内にあるワックスとケバを取り除く。 |

|

最後にファイバーテックス(最終仕上げ用)で、掻き出した細かなワックスをキレイに拭き取る。 |

|

|

|

6.ベース作り

仕上げ用のフッ素ワックスを滑走面に浸透させるためにはフッ素を含まないパラフィンワックスでワックスのベースとなる下地を作る必要性があるのだ。

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

滑走面全体に満遍なく生塗りする。アイロンに固形ワックスをあてて表面を柔らかくした方が生塗りしやすい。 |

|

ワクシングペーパーの上にワックスを溶かしながら適量垂らす。 |

|

アイロンを止めないように滑走面全体に満遍なく伸ばす。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

常温まで冷えたらスクレーパーでワックスを削る。 |

|

ボアブラシでストラクチャー内の細かなワックスを掻き出す。 |

|

ナイロンブラシでブラッシングする。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

|

|

馬毛ブラシでブラッシングする。 |

|

最後にファイバーテックス(最終仕上げ用)で仕上げる。 |

|

|

|

*注意点

滑走面の焼き付け防止のため、ワクシングペーパーをアイロンと滑走面の間に挟んで、ワクシングする。またアイロンの温度は、各ワックスを溶かした時に、アイロンから煙が出ないように設定すべきだ。

7.ワクシング

ベースの上に滑走前のチューンナップとしてワクシングをかける。ベースワクシングがシーズン前のワクシングで、このワクシングはシーズン中に行うワクシングである。

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

雪質に合わせたワックスを選び、滑走面全体に満遍なく生塗りする。アイロンに固形ワックスをあてて表面を柔らかくした方が生塗りしやすい。 |

|

ワクシングペーパーの上にワックスを溶かしながら適量垂らす。 |

|

アイロンを止めないように滑走面全体に満遍なく伸ばす。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

常温まで冷えたらスクレーパーでワックスを削る。 |

|

サイドエッジについたワックスをスクレーパーの端を使って取る。 |

|

ボアブラシでストラクチャー内の細かなワックスを掻き出す。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

|

|

ナイロンブラシでブラッシングする。 |

|

馬毛ブラシでブラッシングする。 |

|

最後にファイバーテックス(最終仕上げ用)で仕上げる。 |

|

8.仕上げ

ワクシングを施した後に仕上げ用(フッ素)ワックスでワクシングを行う。しかし、仕上げ用のワックスは高価なため大会用に使うことが多い。

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

通常のワクシングを施した上にフッ素ワックス、もしくはフッ素パウダーを全体に塗る。 |

|

フィニッシュコルクで押しつけるように滑走面全体に満遍なく伸ばす。 |

|

フィニッシュコルクの発泡スポンジ面で擦り込む。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

ナイロンブラシで滑走面を磨く。この時使用するナイロンブラシは、フッ素ワックス専用とする。 |

|

馬毛ブラシで滑走面を軽いタッチで仕上げる。この時使用する馬毛ブラシは、フッ素ワックス専用とする。 |

|

ファイバーテックス(最終仕上げ用)で仕上げる。 |

|

|

|

|

最後にコルクに巻いたアンスタフィニッシュクロスで静電気を取り除く。 |

|

||

9.ベースバーン防止ワクシング

人工雪や低温時、硬い雪の上を滑走することにより、滑走面のエッジ付近だけが白くケバ立つ状態の事をベースバーンという。

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

硬めのワックスをエッジ付近に生塗りする。 |

|

硬めのワックスをアイロンで溶かしながら適量垂らす。 |

|

アイロンで平らになるように伸ばす。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

→ |

|

低温・艇湿度用ワックスをスクレーパー等で壁を作りながら、滑走面のセンターに広がらないように適量振りかける。 |

|

アイロンで混ぜ合わせるように伸ばす。 |

|

常温まで冷えたらスクレーパーで削り取る。 |

|

|

|

→ |

|

→ |

|

|

|

ボアブラシでブラッシングする。 |

|

ナイロンブラシでブラッシングする。 |

|

最後にファイバーテックス(最終仕上げ用)で仕上げる。 |

|

以上が主なメンテナンスである。どの工程も快適なライディングをするためには必要なメンテナンスであり、スノーボードの性質・特性を知ることによって更なるライディングを可能にすると私は考える。

・おわりに

ほとんどのスノーボードの大会ではワックスルームというものが設けられてある。ギアを使用するプロライダーとそのギアをメンテナンスするサービスマンとの間で、ライダーや雪質のコンディションに関して綿密な打ち合わせがそこで行われているのだ。屋外での大会においてはルーペで雪の結晶を確認さえする。いかにメンテナンス、特にワクシングが重要かということであり、そのことをプロライダーもサービスマンも理解しているのだ。そしてプロのライディングを支えているのもまたメンテナンスなのである。

まだメンテナンスの知識やワックスが普及していなかった頃、狂うほどスノーボードが好きだった人たちは滑走面にろうを塗り板の性能を上げていたそうだ。この頃はまだ今のようなスノーボードではなく、ベニヤ板に紐という形式であったので、滑走が安定しなかったのだ。しかし、スノーボードが科学的に解明され、メンテナンスの知識やワックスが普及されるようになった。ろうを塗っていた人たちは積極的にメンテナンスを身に付け、実行していったのだ。このようにスノーボードギアが進歩しているようにそれを支えるメンテナンスも進歩しているのである。

しかし、ギアの性能が向上した今、メンテナンスの重要性というものが薄れてしまっている。多くのライダーたちが昔のようにメンテナンスの重要性を理解し、メンテナンスに対する意識を強くし、メンテナンスに取り組むようになる必要性があると考える。滑走を支えるのは最高のハイテクギアや最強のギアスペックではない。それはまぎれも無くメンテナンスなのである。

参考URL http://www.galliumwax.co.jp/menu_sb.html

参考資料 『実用 スノーボードの科学Ⅱ 用具&ワクシング編』 藤井徳明 著